Conteúdos

Agenda

Recursos

Selecione a area onde pretende pesquisar

Conteúdos

Classificados

Recursos

Workshops

Crítica

Artigos

Blimunda

Cem anos de solidão, cinquenta anos depois

July 17, 2017

Partilhar

por António Mega Ferreira

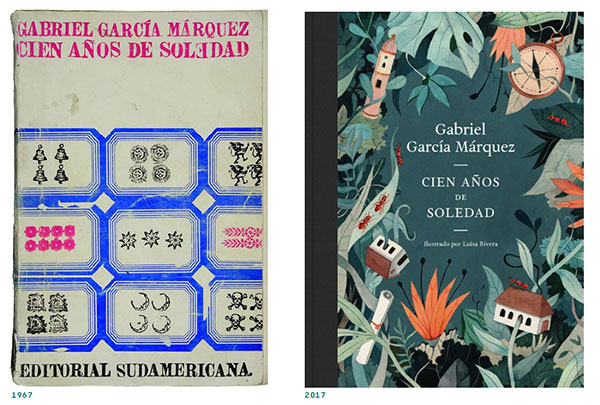

por António Mega FerreiraHá cinquenta anos, no verão de 1967, saía em Buenos Aires, com a chancela da Editorial Sudamericana, um romance denso e surpreendente de um escritor colombiano que, até então, era mais conhecido nos meios literários latino-americanos do que no seu próprio país. O livro chamava-se Cem anos de solidão e vinha assinado por Gabriel García Márquez (1927-2014), que fora jornalista em Bogotá, em Paris e em Nova Iorque, autor de uma primeira obra-prima mais ou menos ignorada, Ninguém escreve ao coronel, e, sobretudo, de um volume de contos enigmático e fantástico, Os funerais da Mamã Grande, que constitui um primeiro ensaio para os temas e figuras que iria desenvolver no livro de 1967. Quando apareceu à luz do dia, Cem anos de solidão teve uma primeira tiragem de 8.000 exemplares, o que era risco e aposta no mercado sul-americano. Mas a verdade é que, antes mesmo de sair, publicitado por escritores como Carlos Fuentes e Vargas Llosa, que já o tinham lido e saudado como obra fundadora de uma nova visão literária latino-americana, a edição já estava colocada, por força dos pedidos vindos de todo o país. A primeira tiragem esgotou-se em poucas semanas.

O enorme e imediato sucesso de Cem anos de solidão apanhou Gabo de surpresa. No final desse ano, chegaria esbaforido a Barcelona, onde já se encontravam alguns dos seus amigos literários: vinha perseguido pela fama, que não lhe permitia nem privacidade nem tempo para escrever. Mais tarde, consideraria que havia na sua vida um antes e um depois, e que grande parte do depois fora gasto a tentar esquecer o romance que escrevera, de tal forma ele lhe tornou a vida insuportável. A verdade é que Cem anos de solidão se transformou num mito literário do nosso tempo, gerando toda uma galeria de referências progressivamente assimiladas como topoi do discurso mediático sobre a literatura contemporânea. Sobretudo, o livro de García Márquez deu o tiro de partida para a emergência de um fenómeno literário-editorial a que se chamou, quase imediatamente, o boom latino-americano. Curiosamente, o boom foi alavancado não a partir da Cidade do México ou de Buenos Aires, mas de Barcelona, onde a determinação do editor Carlos Barral e a habilidade negocial da agente literária Carmen Balcells deram ao fenómeno potenciado pelo romance de Gabo as auras de um movimento literário de aspeto e caraterísticas relativamente homogéneas – que era, exatamente, o contrário do que propunham cada um dos quatro grandes nomes apresentados como corifeus do movimento: García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Julio Cortázar.

Barral tinha uma política editorial: queria demonstrar que a língua abarca todo o território de fala hispânica, a mancha de que fala Carlos Fuentes, e procurava no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia… Era o editor das duas margens do oceano Atlântico. Para dar corpo à sua visão, Carlos Barral dispunha de um instrumento privilegiado: a casa editora Seix Barral, um negócio de família, da qual se tornou o principal animador em finais da década de cinquenta. Desde o início dos anos de 1960 que Barral vinha a dar atenção aos escritores latino-americanos: em 1963, publicara o romance de estreia de Vargas Llosa, A cidade e os cães, que muitos consideram o verdadeiro momento zero do boom latino-americano; e no ano seguinte editara o cubano Guillermo Cabrera Infante, que muito cedo se distanciou dos escritores do boom, embora tenha também beneficiado da exposição internacional da sua geração. Um a um, os nomes que hoje reconhecemos como os protagonistas desta novela literária vieram a entrar no catálogo da Seix Barral.

Por seu lado, Carmen Balcells era uma mulher determinada, que acreditava no sucesso das suas intuições literárias e foi capaz de construir uma rede de apoio e promoção dos escritores hispano-americanos praticamente sem equivalente em qualquer outro mercado editorial. Importou do mercado anglo-americano a figura do agente literário, muito pouco comum na vida editorial europeia, partindo do pressuposto bastante razoável de que os autores têm mais em que pensar do que nos seus interesses materiais imediatos. E pôs-se a representar escritores atraídos pela sua eficácia negocial e pela atenção pessoal com que acompanhava a vida, tantas vezes difícil, dos que se propunha agenciar. Com isso, acabou por alterar definitivamente a relação entre os autores e os editores, à escala global.

Em termos de perceção pública internacional, o boom alicerçou- se no sucesso instantâneo que acolheu a publicação do romance de García Márquez. E este deu origem a uma espécie de sensibilidade literária a que se convencionou chamar realismo mágico, expressão já antiga, antes aplicada a outras realidades literárias que nada tinham a ver com mundo e as formas de Cem anos de solidão. Mas vale a pena internarmo-nos um pouco no sentido desta etiqueta que foi colada a Gabo e que ele, verdade seja dita, nunca rejeitou. Para o que aqui nos interessa, aceitaremos a designação de realismo mágico para caraterizar, ainda que de forma muito aproximativa, a ficção que se produziu tendo por espaço de representação o território hispano-americano situado a norte do equador, entre a Colômbia e o México, em torno do vasto mar do Caribe (ou das Caraíbas, como tradicionalmente dizemos em Portugal). E tomaremos como sua génese «o fosso entre os sistemas de crenças (belief systems) de dois grupos muito diferentes de pessoas. Aquilo que para um habitante do chamado Primeiro Mundo é mágico (uma mulher que ascende ao céu, fantasmas que voltam à terra, padres que levitam, ciganos que se diluem numa mancha de alcatrão) é real e irrelevante para o habitante do chamado Terceiro Mundo. Para mantermos a simetria, aquilo que para os habitantes do Terceiro Mundo é mágico (as dentaduras postiças, os ímanes, os filmes, o comboio, o gelo) é real e irrelevante para o habitante do chamado Primeiro Mundo». Podemos dizer, para simplificar as coisas, que a ficção de García Márquez é realista e é mágica, conforme a procedência cultural e geográfica do leitor. A sua arte está em ter tornado estas categorias interpenetráveis, contaminando-se uma à outra, de tal forma que, por fim, não sabemos o que é real e o que é mágico – e o nosso sistema de crenças é posto em causa. Na longa entrevista que concedeu ao seu confrade e amigo Plinio Apuleyo de Mendoza, o escritor comenta da seguinte forma a ideia de que os seus leitores europeus veem nos seus romances a magia mas ignoram o que neles é realidade: «o seu racionalismo impede-os de ver que a realidade não termina no preço dos tomates e dos ovos.» E, adiante, concluindo uma lista de exemplos de acontecimentos extraordinários que fazem parte do quotidiano latino-americano: «Conheço simples gente do povo que leu Cem anos de solidão com muito prazer e com muito cuidado, mas sem surpresa nenhuma, pois ao fim e ao cabo não lhes conto nada que não se pareça com a vida que eles vivem.»

A chave do sucesso do romance bem pode residir no estilo que García Márquez adotou para contar a história de Macondo e da família Buendía. As suas primeiras obras (La hojarasca e Relato de um náufrago, de 1955, e Ninguém escreve ao coronel, de 1961) eram escritas num estilo conciso e objetivo, muito visual, trazido da sua intensa prática jornalística e da sua cinefilia militante; mas «em Cem anos de solidão precisava de uma linguagem mais rica para dar entrada a essa outra realidade, que concordámos em chamar mítica ou mágica», contou ele a Plinio Apuleyo de Mendoza.1 A inspiração desse estilo, que é de enorme fluidez narrativa (a escrita aparece-nos quase como um efeito da realidade contada), encontrou-a García Márquez numa memória de infância: era assim que a avó narrava as suas histórias. Um primeiro ensaio dessa maneira de contar encontra-se nos contos de Os funerais da Mamã Grande, de 1962, nos quais irrompe essa fabulosa figura que há de ser desenvolvida no romance publicado cinco anos depois. O último relato, que dá o título ao livro, conta a história fabulosa da Mamã Grande, «soberana absoluta do reino de Macondo, que viveu em função de domínio durante noventa e dois anos e morreu em odor de santidade numa terça-feira de setembro passado e a cujos funerais veio o sumo pontífice.» Tão fantástico como o incrível concurso de personalidades que vão parar a Macondo para os funerais da matriarca (do Presidente da República e do Papa até aos ladrões, contrabandistas e prostitutas que se cruzaram em vida com a Mamã Grande), é o rol dos bens que ela julgava moralmente possuir, cuja enunciação dura, segundo a narrativa, umas três horas: estendiam-se por cinco municípios, tocavam 352 famílias e incluíam a «riqueza do subsolo, as águas territoriais, as cores da bandeira, a soberania nacional, os partidos tradicionais, os direitos do homem, as liberdades dos cidadãos, o primeiro magistrado, a segunda instância, a terceira discussão, as cartas de recomendação, as contingências históricas, as eleições livres…» Numa formulação feliz, o seu companheiro dos primeiros tempos, o peruano Mario Vargas Llosa escreveu: «Lendo Cem anos de solidão e O amor nos tempos de cólera invade-nos a certeza que só contadas com aquelas palavras, aquele gosto e aquele ritmo, essas histórias resultam credíveis, verosímeis, fascinantes, comovedoras; que, separadas delas em contrapartida, não nos teriam podido enfeitiçar como fazem, porque essas histórias são as palavras que as contam.»

A chave do sucesso do romance bem pode residir no estilo que García Márquez adotou para contar a história de Macondo e da família Buendía. As suas primeiras obras (La hojarasca e Relato de um náufrago, de 1955, e Ninguém escreve ao coronel, de 1961) eram escritas num estilo conciso e objetivo, muito visual, trazido da sua intensa prática jornalística e da sua cinefilia militante; mas «em Cem anos de solidão precisava de uma linguagem mais rica para dar entrada a essa outra realidade, que concordámos em chamar mítica ou mágica», contou ele a Plinio Apuleyo de Mendoza.1 A inspiração desse estilo, que é de enorme fluidez narrativa (a escrita aparece-nos quase como um efeito da realidade contada), encontrou-a García Márquez numa memória de infância: era assim que a avó narrava as suas histórias. Um primeiro ensaio dessa maneira de contar encontra-se nos contos de Os funerais da Mamã Grande, de 1962, nos quais irrompe essa fabulosa figura que há de ser desenvolvida no romance publicado cinco anos depois. O último relato, que dá o título ao livro, conta a história fabulosa da Mamã Grande, «soberana absoluta do reino de Macondo, que viveu em função de domínio durante noventa e dois anos e morreu em odor de santidade numa terça-feira de setembro passado e a cujos funerais veio o sumo pontífice.» Tão fantástico como o incrível concurso de personalidades que vão parar a Macondo para os funerais da matriarca (do Presidente da República e do Papa até aos ladrões, contrabandistas e prostitutas que se cruzaram em vida com a Mamã Grande), é o rol dos bens que ela julgava moralmente possuir, cuja enunciação dura, segundo a narrativa, umas três horas: estendiam-se por cinco municípios, tocavam 352 famílias e incluíam a «riqueza do subsolo, as águas territoriais, as cores da bandeira, a soberania nacional, os partidos tradicionais, os direitos do homem, as liberdades dos cidadãos, o primeiro magistrado, a segunda instância, a terceira discussão, as cartas de recomendação, as contingências históricas, as eleições livres…» Numa formulação feliz, o seu companheiro dos primeiros tempos, o peruano Mario Vargas Llosa escreveu: «Lendo Cem anos de solidão e O amor nos tempos de cólera invade-nos a certeza que só contadas com aquelas palavras, aquele gosto e aquele ritmo, essas histórias resultam credíveis, verosímeis, fascinantes, comovedoras; que, separadas delas em contrapartida, não nos teriam podido enfeitiçar como fazem, porque essas histórias são as palavras que as contam.»García Márquez fez de Cem anos de solidão «uma história linear onde com toda a inocência o extraordinário [entra] no quotidiano», como contou na mesma conversa. Esta focalização no quotidiano é o que o conduz a essa «exuberante enumeração de objetos materiais que dá ao mundo ficcional de García Márquez uma textura barroca sensual, ornamental, dinâmica, teatral», observou a especialista da obra de Gabo, Lois Parkinson Zamora. E acrescenta: «o seu realismo é barroco por natureza e a magia do seu realismo deriva de uma visão da realidade que é, no essencial, barroca.» A etiqueta de »realismo mágico» vem daí, podemos concluir.

Foi no México, e durante uma viagem para Acapulco, que lhe ocorreu a frase que viria a ser o início de Cem anos de solidão: «Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo.»A frase tornar-se-ia quase instantaneamente um dos mais célebres princípios de romance da história da literatura ocidental; nesse dia, diz a lenda, teve o efeito de o levar a dar meia volta e voltar para a Cidade do México, onde começou a escrever febrilmente o romance. Mas o seu biógrafo oficial, Gerald Martin, corrige esta informação dada pelo próprio García Márquez: segundo ele, a viagem continuou até Acapulco, embora, preso de uma excitação criativa febril, o escritor quase não tenha ligado à mulher e aos filhos, durante aquele período de férias.

Cem anos de solidão 2 conta a fundação, ascensão e queda da pequena povoação de Macondo, situada algures na província de Magdalena, ainda distante do mar mas banhada por um rio «de águas transparentes que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos». Esta frase é retomada, ipsis verbis, para caraterizar o rio que atravessa a sua Aracataca natal, na sua magnífica autobiografia, Viver para contá-la. Mas a história do lugar é contada através de sete gerações que começam com os fundadores José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, que eram primos, e se prolongam até ao último rebento da estirpe, o azarado Aureliano, filho de Amaranta Úrsula e Aureliano Babilónia, que violam o interdito da consanguinidade, porque ela era tia dele, embora não o soubessem. O filho que engendram, o pobre Aureliano, nasce com um rabo de porco tal como previra o cigano Melquíades, depositário do segredo da família. Este Melquíades, figura omnipresente que faz as vezes de mago e de sábio, foi o introdutor em Macondo das maravilhas do progresso: os ímanes, o óculo de longo alcance, a lupa, o astrolábio e, até, o laboratório de alquimia, tudo coisas que incendiaram a «imaginação desaforada» de José Arcadio, o primeiro da estirpe, fundador do lugar e seu principal dinamizador. Mas Melquíades é também o autor meticuloso, por antecipação, da crónica da família Buendía e a decifração dos seus manuscritos escritos em sânscrito permite a Aureliano Babilónia, pai do último Aureliano, perceber finalmente que a sua é a última florescência da árvore familiar. Seis gerações depois do primeiro José Arcadio, com a morte do último dos Aurelianos, extingue-se a família e a razão de ser de Macondo:

«estava previsto que a cidade dos espelhos (ou das miragens) seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no momento em que Aureliano Babilonia acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo o que neles estava escrito era irrepetível desde sempre e para sempre, porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra.»

A figura tutelar que atravessa o romance é a fundadora Úrsula Iguarán (o mesmo apelido da mãe de García Márquez), que vive mais de cem anos e preside à sucessão de desastres, desacatos e desencontros através dos quais se perpetua e consome a família Buendía. É a ela que cabe, nas suas próprias palavras, ser «a voz da razão de uma família de loucos». No universo de García Márquez, «as mulheres mantêm a ordem da espécie com punho de ferro, enquanto os homens andam pelo mundo empenhados em todas as loucuras infinitas que impelem a História.» O escritor sustenta a ideia, algo discutível, de que, se tivessem a noção da História, as mulheres não poderiam cumprir «a sua função primordial de perpetuar a espécie.»

Mas a referência fundamental do livro é a figura enigmática e extraordinária do coronel Aureliano Buendía, um dos três filhos da matriarca, o herói vencido de trinta e dois levantamentos militares e singular veterano que desiste da política para se meter em casa e dedicar o resto da vida a um ofício doméstico. Conta García Márquez:

«Teve dezassete filhos varões de dezassete mulheres diferentes, que foram exterminados, um após outro, numa única noite, antes de o mais velho fazer trinta e cinco anos. Escapou a catorze atentados, a setenta e três emboscadas e a um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no café que teria chegado para matar um cavalo […] Chegou a ser comandante-geral das forças revolucionárias, com jurisdição e poder de uma fronteira à outra e o homem mais temido pelo Governo, mas nunca permitiu que lhe tirassem uma fotografia. Declinou a pensão vitalícia que lhe propuseram e viveu até à velhice dos peixinhos de ouro que fabricava na sua oficina de Macondo.»

Este retrato em duas penadas aparece por volta da página 80 do romance e introduz toda a longa secção em que se relata a vida militar aventurosa de Aureliano Buendía, declinada em evasões mirabolantes, caminhadas sem rumo, decisões táticas inesperadas e feitos extraordinários, como o da tomada de Macondo à frente de uma milícia de mil homens. O coronel bate-se durante vinte anos pelo partido liberal, mas é percetível o aborrecimento progressivo que lhe causam as manobras dos políticos engendradas nos bastidores do poder, lá longe, na capital do país. O coronel é uma espécie de rebelde sem causa, terçando armas mais por fidelidade a um destino do que por força de uma convicção. E quando finalmente se cansa, assinado o armistício que põe termo à guerra e frustrada uma tentativa de suicídio que teria aquietado o seu espírito torturado, regressa a casa e remete-se ao silêncio dos seus trabalhos de ourives, longe do fragor das batalhas e da imprevisibilidade dos caminhos. Tal qual o avô de García Márquez, também ele coronel retirado e entregue à arte da ourivesaria que aprendera na infância.

O coronel Aureliano Buendía e o seu irmão José Arcadio obedecem a um paradigma identificado por Úrsula na sua descendência: os Aurelianos são introvertidos, especulativos, ensimesmados; os José Arcadios são expansivos, cheios de iniciativa, aventureiros. Têm em comum, todos eles, essa estranha insónia familiar que torna os dias insuportavelmente longos e as noites um território de vigília e de sonhos mais reais que a própria realidade, doença que partilham com os restantes habitantes de Macondo. Cabe aqui um parêntesis para referir uma circunstância intrigante: García Márquez escreveu o seu livro entre 1965 e 1967, muito antes de o investigador Stanley Prusiner ter descoberto e identificado a insónia familiar fatal (IFF), uma doença genética e degenerativa, que conduz à demência e à morte (1986). No romance, não é seguro que a insónia de Macondo seja biologicamente fatal, mas é verdade que a cidade acaba por desaparecer. Se é metáfora, então é de um visionarismo genial: só vinte anos depois se saberia começar a dizer cientificamente o que é a IFF.

Além disso, os Buendía não sabem o que é o amor, isto é, não sabem amar. Uma espécie de «lucidez alucinada» e uma irremediável solidão tomam conta da estirpe desde a segunda geração. Por todos, García Márquez escreve sobre Amaranta, a única filha dos fundadores, que rejeita os pretendentes e acaba por morrer virgem:

«A vida escoava-se-lhe a bordar o sudário. Poderia dizerse que bordava durante o dia e desbordava durante a noite, e não na esperança de, dessa maneira, derrotar a solidão, mas sim exatamente o contrário, para a manter.»

Esta família Buendía é o farol que orienta a vida de Macondo na escuridão das superstições, da ignorância e da escassez. São depositários de um arsenal de prodígios, cujas manifestações atraem como a luz atrai os mosquitos. Inventores de máquinas e engenhos, portadores de doença e de angústia, versados em latim e nos abismos da prostituição, excêntricos e imprevisíveis, os Buendía são o motor da vida social de Macondo, que, no romance de García Márquez, gira em torno das aventuras e desventuras dos seus sucessivos rebentos. Às vezes, como acontece com o Arcadio da terceira geração, chegam mesmo a assumir a condução política dos destinos da comunidade. Mas este Arcadio, que se torna prefeito durante menos de um ano, introduz em Macondo

os extremos da corrupção individual, registando em nome do seu pai José Arcadio «todas as terras que se avistavam da colina do seu pátio até ao horizonte, incluindo o cemitério»e apropriando não só o dinheiro dos tributos como «o que cobrava do povo por enterrar os seus mortos nas terras de José Arcadio».

Geração após geração, os Buendía são testemunhas, quando não agentes, da perda da inocência original da cidade, que se torna de lugar feliz onde ninguém morria em povoado decadente e envelhecido caminhando para a extinção. O momento em que o destino de Macondo inflete no sentido da queda inexorável é a entrada em força do capitalismo norte-americano, representado por uma companhia bananeira que vai transformar a vida da cidade num frenesi ditado pelas pletóricas colheitas de bananas e pelo choque do modo de vida dos colonizadores com as tradições locais. Se não fosse a chegada do caminho-de-ferro a Macondo, por obra, iniciativa e engenho de um bisneto do fundador, talvez os magnatas da companhia bananeira nunca se tivessem lembrado de vir montar ali o seu negócio. Porque foi no comboio amarelo, que tanto espanto causou aos habitantes da cidade, que chegou o «rechonchudo e sorridente» Mr. Herbert, o qual começou a comer bananas distraidamente num almoço em casa dos Buendía e acabou a imaginar um negócio de milhões. Depois, vieram os engenheiros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos e agrimensores; enfim, o sr. Jack Brown, que chegou «numa carruagem suplementar que engataram à retaguarda do comboio amarelo, e que era toda laminada de prata, com poltronas de veludo episcopal e teto de vidros azuis». Num ápice, a aldeia foi invadida pelos gringos, «que depois trouxeram as suas mulheres lânguidas com roupas de musselina e grandes chapéus de tule» e construíram uma aldeia à parte, do outro lado da linha de comboio, «com ruas orladas de palmeiras, casas com janelas com rede metálica, mesinhas brancas nos terraços e ventoinhas de pás penduradas nos tetos lisos, e vastos prados azuis com pavões e codornizes.» Protegia-os uma espécie de «capoeira eletrificada», contra a qual os pássaros vinham morrer queimados.

Geração após geração, os Buendía são testemunhas, quando não agentes, da perda da inocência original da cidade, que se torna de lugar feliz onde ninguém morria em povoado decadente e envelhecido caminhando para a extinção. O momento em que o destino de Macondo inflete no sentido da queda inexorável é a entrada em força do capitalismo norte-americano, representado por uma companhia bananeira que vai transformar a vida da cidade num frenesi ditado pelas pletóricas colheitas de bananas e pelo choque do modo de vida dos colonizadores com as tradições locais. Se não fosse a chegada do caminho-de-ferro a Macondo, por obra, iniciativa e engenho de um bisneto do fundador, talvez os magnatas da companhia bananeira nunca se tivessem lembrado de vir montar ali o seu negócio. Porque foi no comboio amarelo, que tanto espanto causou aos habitantes da cidade, que chegou o «rechonchudo e sorridente» Mr. Herbert, o qual começou a comer bananas distraidamente num almoço em casa dos Buendía e acabou a imaginar um negócio de milhões. Depois, vieram os engenheiros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos e agrimensores; enfim, o sr. Jack Brown, que chegou «numa carruagem suplementar que engataram à retaguarda do comboio amarelo, e que era toda laminada de prata, com poltronas de veludo episcopal e teto de vidros azuis». Num ápice, a aldeia foi invadida pelos gringos, «que depois trouxeram as suas mulheres lânguidas com roupas de musselina e grandes chapéus de tule» e construíram uma aldeia à parte, do outro lado da linha de comboio, «com ruas orladas de palmeiras, casas com janelas com rede metálica, mesinhas brancas nos terraços e ventoinhas de pás penduradas nos tetos lisos, e vastos prados azuis com pavões e codornizes.» Protegia-os uma espécie de «capoeira eletrificada», contra a qual os pássaros vinham morrer queimados.«Foi uma invasão tão tumultuosa e intempestiva, que nos primeiros tempos foi impossível andar na rua por causa dos móveis e baús espalhados pelo caminho e a tralha de carpintaria dos que construíam as casas em qualquer terreno vazio, sem pedirem autorização a ninguém, e o escândalo dos casais que penduravam as redes nas amendoeiras e faziam amor debaixo dos toldos, em pleno dia e à vista de toda a gente.»

Desataram a plantar bananeiras com a mesma obstinação missionária com que, algumas décadas antes, os seus avós tinham corrido para a Califórnia à procura do ouro. É durante este período de perturbação e desnorte que ocorre o memorável episódio da ascensão aos céus de Remédios, a Bela, uma solitária da quarta geração de Buendía, envolta nos lençóis pendurados no estendal da roupa e batidos por um vento ciclónico:

«Abandonavam com ela o ar dos escaravelhos e das dálias, e passavam com ela através do ar onde acabavam as quatro da tarde e perderam(-se) com ela para sempre nos altos ares onde não podiam alcançá-la nem os mais altos pássaros da memória.»

Mas, lá fora, os agentes da companhia americana tomaram conta de toda a vida da cidade. Um regime policial privado substituiu as forças governamentais no controlo da população. E, um a um, e todos exceto um, os dezassete filhos naturais do coronel Aureliano Buendía são eliminados, porque, num dia de fúria, o coronel ameaçara voltar a pegar em armas para expulsar «esses gringos de merda». É o último grito de revolta do herói improvável de Cem anos de solidão: a página em que o escritor descreve a sua morte, de pé, encostado a uma árvore, no dia em que o circo chega à cidade, é soberba:

«Então foi ao castanheiro, a pensar no circo, e enquanto urinava tentou continuar a pensar no circo, mas já não encontrou a recordação. Meteu a cabeça entre os ombros, como um franganito, e ficou imóvel com a testa apoiada no tronco do castanheiro. A família só soube no dia seguinte, às onze da manhã, quando Santa Sofia de la Piedad foi deitar o lixo nas traseiras e lhe chamou a atenção o facto de as aves de rapina estarem a descer.»

Foi ainda um Buendía, um José Arcadio de quarta geração, que animou os operários das plantações a mobilizarem-se para uma greve geral que acabaria por ser o princípio do fim do negócio das bananas. Numa tarde de sexta-feira os soldados governamentais, de conluio com os bananeiros, dispararam sobre uma multidão de três mil grevistas, episódio que ecoa o massacre idêntico e real de Aracataca em 1928. E depois, como se fosse um castigo divino, começou a chover e choveu ininterruptamente durante quatro anos sobre Macondo. Tudo se suspendeu, tudo se adiou, tudo se decompôs. Ignorou-se o massacre e esqueceu-se o coronel Aureliano Buendía. Os americanos meteram o rabo entre as pernas e foram plantar bananas para outro lado. Evocando nas suas memórias o episódio da saída dos norte-americanos de Aracataca, García Márquez escreve: «A única coisa certa é que levaram tudo: o dinheiro, as brisas de dezembro, a faca do pão, o trovão das três da tarde, o aroma dos jasmins, o amor.» A «febre da banana» fora um vendaval que durara pouco mais de uma década, mas entretanto a vida da cidade girara sobre o seu próprio eixo. E quando os exploradores partiram, o que ficou de Macondo era uma pálida sombra daquilo que a cidade fora:

«Macondo estava em ruínas. Nos pântanos das ruas ficavam móveis despedaçados, esqueletos de animais cobertos de lírios coloridos, últimas recordações das hordas de forasteiros que fugiram de Macondo tão atarantadamente quanto tinham chegado. As casas construídas com tanta urgência durante a febre das bananeiras haviam sido abandonadas. A companhia bananeira desmantelou as suas instalações. Da antiga cidade aramada, só restavam os escombros. As casas de madeira, os terraços frescos onde corriam as serenas tardes de cartas, pareciam arrasadas por uma antecipação do vento profético que anos depois haveria de apagar Macondo da face da terra.»

Mas, uma vez dado ao mundo este livro singular, o escritor teve de lutar para o superar e libertar-se da tentação da fórmula «mágico-realista», chamemos-lhe assim, que ele anunciava com exuberância. Reinventou-se com O outono do patriarca (1975), um romance de escrita complexa e multifacetada que durante muitos anos considerou o seu melhor livro, uma meditação poética desapiedada sobre a solidão do poder engendrada pela incapacidade de amar, vista através de um protótipo de ditador sul-americano; e depois, com Crónica de uma morte anunciada (1981), um retorno à disciplina da escrita jornalística que é um verdadeiro exercício de estilo capaz de fazer dispensar todos os manuais do género. A bem dizer, está tudo lá, do enunciado da tragédia à sua explicação, numa estratégia de aproximações a uma verdade hipotética que nos escapará para sempre: nunca saberemos se foi realmente Santiago Nasar quem roubou a virgindade à bela tolinha Angela Vicario, mas é com esse motivo que os irmãos dela o matam, à vista de toda a gente. A própria estrutura circular do relato só é possível porque a metodologia de inquirição dos factos e das circunstâncias, levada com minúcia cronométrica até ao limite do verosímil, lembrando, no tom e no estilo, a melhor escola de jornalismo norte-americano, assenta numa cartografia rigorosa da cidade onde o crime se consuma e a ação evolui no espaço teatral que tem como centro a casa de Santiago Nasar, onde a narrativa começa e aonde ele regressa para morrer.

Mergulhando, como habitualmente, nas memórias da sua infância e nas suas experiências de vida, García Márquez tinha ainda guardado talento e energia suficientes para um outro extraordinário romance: O amor nos tempos de cólera, que muitos consideram a sua obra capital, aproxima-se do registo de Cem anos de solidão, recorrendo à mesma fluidez narrativa inspirada no colorido distanciado do relato oral familiar, mas o seu estilo é mais contido e focado na exaustão do tema. Publicado em 1985, conta a história do amor eterno de Florentino Ariza, modesto telegrafista numa cidade sob cujos traços, sem dificuldade, reconhecemos Cartagena de Indias, pela bela e inatingível Fermina Daza, uma das mais consistentes personagens femininas criada pelo escritor colombiano, juntamente com a austera Fernanda del Carpio de Cem anos de solidão. Adolescentes, apaixonam-se um pelo outro, com a cegueira e a turbação próprias da idade. Quando o mandam para um posto nas montanhas, que abandonará rapidamente porque não é capaz de viver longe da única razão da sua vida, Florentino utiliza o telégrafo tanto para fazer chegar mensagens a Fermina quanto para saber notícias dela. García Márquez trabalhou aqui sobre materiais familiares, já que o seu próprio pai, que fora telegrafista, usava esse meio, com a cumplicidade dos seus colegas do telégrafo, para namorar com a mãe, que vivia longe. O pior é que Florentino é um ser baço, tímido e complexado; sabe-se quem é o seu pai, mas a sua não é uma descendência legítima; não tem conversa nem maneiras; escreve intermináveis cartas de amor e toca no violino uma eterna valsa que lhe serve de serenata; parece que não o incendeiam ambições nem estimulam sonhos de grandeza. Quando o dr. Juvenal Urbino, jovem médico formado em França, regressa à cidade e deita o seu olhar sobre a bela Fermina, o telegrafista apaixonado tem poucos ou nenhuns argumentos para se interpor: Fermina põe-no literalmente a andar e casa-se com o médico abastado e bem-nascido. Ela ainda não sabe, mas espera-a uma vida sem a exaltação do amor; ele já sabe que o espera uma vida à espera de a conquistar. Porque Florentino não morre de amor por Fermina, nem renuncia, por ela, a viver; vive por amor dela, aguardando pacientemente, durante cinquenta e um anos, tantos quantos dura o casamento do médico com a sua amada, que surja de novo a oportunidade para ele a fazer sua. Florentino enriquece, porque herda o monopólio da navegação fluvial; Fermina envelhece, consumida de tédio e solidão, enquanto o circunspecto dr. Urbino se torna a mais importante figura pública da cidade, filantropo e mecenas, médico e conselheiro, patriarca e sábio.

Mergulhando, como habitualmente, nas memórias da sua infância e nas suas experiências de vida, García Márquez tinha ainda guardado talento e energia suficientes para um outro extraordinário romance: O amor nos tempos de cólera, que muitos consideram a sua obra capital, aproxima-se do registo de Cem anos de solidão, recorrendo à mesma fluidez narrativa inspirada no colorido distanciado do relato oral familiar, mas o seu estilo é mais contido e focado na exaustão do tema. Publicado em 1985, conta a história do amor eterno de Florentino Ariza, modesto telegrafista numa cidade sob cujos traços, sem dificuldade, reconhecemos Cartagena de Indias, pela bela e inatingível Fermina Daza, uma das mais consistentes personagens femininas criada pelo escritor colombiano, juntamente com a austera Fernanda del Carpio de Cem anos de solidão. Adolescentes, apaixonam-se um pelo outro, com a cegueira e a turbação próprias da idade. Quando o mandam para um posto nas montanhas, que abandonará rapidamente porque não é capaz de viver longe da única razão da sua vida, Florentino utiliza o telégrafo tanto para fazer chegar mensagens a Fermina quanto para saber notícias dela. García Márquez trabalhou aqui sobre materiais familiares, já que o seu próprio pai, que fora telegrafista, usava esse meio, com a cumplicidade dos seus colegas do telégrafo, para namorar com a mãe, que vivia longe. O pior é que Florentino é um ser baço, tímido e complexado; sabe-se quem é o seu pai, mas a sua não é uma descendência legítima; não tem conversa nem maneiras; escreve intermináveis cartas de amor e toca no violino uma eterna valsa que lhe serve de serenata; parece que não o incendeiam ambições nem estimulam sonhos de grandeza. Quando o dr. Juvenal Urbino, jovem médico formado em França, regressa à cidade e deita o seu olhar sobre a bela Fermina, o telegrafista apaixonado tem poucos ou nenhuns argumentos para se interpor: Fermina põe-no literalmente a andar e casa-se com o médico abastado e bem-nascido. Ela ainda não sabe, mas espera-a uma vida sem a exaltação do amor; ele já sabe que o espera uma vida à espera de a conquistar. Porque Florentino não morre de amor por Fermina, nem renuncia, por ela, a viver; vive por amor dela, aguardando pacientemente, durante cinquenta e um anos, tantos quantos dura o casamento do médico com a sua amada, que surja de novo a oportunidade para ele a fazer sua. Florentino enriquece, porque herda o monopólio da navegação fluvial; Fermina envelhece, consumida de tédio e solidão, enquanto o circunspecto dr. Urbino se torna a mais importante figura pública da cidade, filantropo e mecenas, médico e conselheiro, patriarca e sábio.O dr. Urbino acaba por morrer de morte macaca, já passados os oitenta anos, porque cai de uma escada quando andava à procura do seu papagaio fugido para uma árvore. E, com a sua proverbial falta de tato, Florentino Ariza apresenta-se, logo no dia a seguir, propondo casamento a Fermina Daza. Leva, claro está, uma corrida em osso. Ela tem 72 anos, ele já tem 76. Num texto de homenagem ao escritor mexicano Juan Rulfo, escrito em 1980, García Márquez interroga-se sobre a idade em que Pedro Páramo consegue finalmente casar com Susana San Juan, no romance Pedro Páramo, por muitos considerado o grande precursor da nova literatura hispano-americana: «Eu sempre pensei, por pura intuição poética, […] que ela já era uma mulher de 62 anos. Pedro Páramo devia ser uns cinco anos mais velho do que ela. Na realidade, o drama parecia-me maior, mais terrível e bonito, se se precipitasse pelo precipício de uma paixão senil sem alívio [...] Semelhante grandeza poética era impensável no cinema. Nas salas escuras, os amores de anciãos não comovem ninguém» Em O amor nos tempos de cólera, García Márquez dá enfim livre curso ao seu fascínio pelos «amores de anciãos». Porque o último terço do romance é, todo ele, uma amorosa e delicada descrição da corte persistente e silenciosa (ou quase) que Florentino, indiferente ao vexame da rejeição, move à viúva Fermina Daza. Ganha-lhe a tolerância, primeiro; partilha com ela as tardes de soleira infernal, depois; ajuda-a a suportar o luto, à medida que ela se embrenha na «floresta do irremediável»; faz-se benquisto dos filhos de Fermina e, por fim, torna-se parceiro de cartas da família. Quando a convence a partir num cruzeiro rio acima, no melhor navio da sua companhia, já a força obstinada do seu amor de sempre ganhou um lugar no coração de Fermina Daza. A grandeza poética desta viagem de revelação mede-se pelo cuidado quase clínico com que o escritor vai acrescentando, dia após dia, pequenos sinais de uma disposição favorável e de uma aproximação que toda a gente toma como natural. O final do romance, um dos mais admiráveis da obra de García Márquez, aponta para a eternidade do amor e o seu triunfo sobre todas as adversidades. É um motivo recorrente na obra de García Márquez, que aqui encontra uma consagração deslumbrante.

Quando García Márquez publicou O amor nos tempos de cólera, já o Prémio Nobel lhe tinha sido atribuído em 1982. Embora o conjunto da sua obra fosse destacado, é claro que era sobretudo ao sucesso universal de Cem anos de solidão que ele ficava e dever a distinção da Academia Sueca. O «bem» estava feito: milhões de leitores, em todo o mundo, tinham sucumbido à persistente sedução da obra mais conhecida de Gabriel García Márquez, tanto que temo que ela tenha acabado por pôr na sombra Ninguém escreve ao coronel, O amor em tempos de cólera e Memória das minhas putas tristes, a sua última e deslumbrante entrega ficcional. Sobretudo, Cem anos de solidão devolveu à escrita e à leitura o prazer da fantasia aparentemente sem limites (mas ele, sábio prestidigitador, sempre usou os «truques» do ofício para fazer realçar a sua tão subtil originalidade), o encantamento do mistério e do inexplicável, o tropel narrativo superiormente dominado, a felicidade que parecia de todo ausente da ficção ocidental do século XX. Celebração da alegria da literatura e do esplendor da palavra escrita, o romance que hoje evocamos não envelheceu minimamente nestes cinquenta anos: tudo nele é fresco, colorido, exuberante, como a própria natureza caribenha onde Gabo nasceu e à qual foi sempre literariamente fiel.

Ilustrações de Luisa Rivera para a edição comemorativa dos 50º aniversário de "Cem Anos de Solidão" editada por Penguin Handom House Grupo Editorial.

António Mega Ferreira

Escritor, gestor e jornalista, nasceu em Lisboa em 1949, estudou Direito e Comunicação Social, foi jornalista no Jornal Novo, Expresso e O Jornal, e na RTP, onde chefiou a redação da Informação do segundo canal. Foi chefe de redação do JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias. Fundou as revistas Ler e Oceanos. Chefiou a candidatura de Lisboa à Expo’98 e foi comissário executivo da Exposição Mundial. Foi presidente da Parque Expo, do Oceanário de Lisboa e da Atlântico, Pavilhão Multiusos. De 2006 a 2012 presidiu a Fundação Centro Cultural de Belém. Atualmente, desempenha as funções de diretor executivo da AMEC/Metropolitana.

Este artigo foi publicado ao abrigo da nossa parceria com a Fundação José Saramago. Foi publicado originalmente na Revista Blimunda de Junho de 2017.

Apoiar

Se quiseres apoiar o Coffeepaste, para continuarmos a fazer mais e melhor por ti e pela comunidade, vê como aqui.

Como apoiar

Se tiveres alguma questão, escreve-nos para info@coffeepaste.com

Mais

Artigos

INFO

Inscreve-te na mailing list e recebe todas as novidades do Coffeepaste!

Ao subscreveres, passarás a receber os anúncios mais recentes, informações sobre novos conteúdos editoriais, as nossas iniciativas e outras informações por email. O teu endereço nunca será partilhado.

Apoios